|

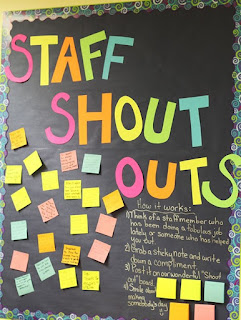

| Pinterest/mshouser.com |

Pernah ada masanya, saya benar-benar tak suka dengan ide 'Employee of The Month', 'The Best Employee', atau apalah itu namanya. Sebagai poseur, saya pun mengonsumsi (mentah-mentah) literasi kiri dan perlawanan. Dari yang pernah saya baca, ada yang mengatakan bahwa saat seseorang menjadi karyawan terbaik di tempat kerjanya, maka dinobatkanlah pula dia sebagai orang yang paling 'babu' dan gampang disetirnya. Saya pernah mengamini itu, dan merasa miris, kasihan, jika ada teman yang dapat penghargaan semacam yang saya sebut di atas.

Pernah ada masanya, saya ikut menyuarakan keresahan hati para employee lewat banyak media, termasuk media sosial yang pastinya bisa dibaca khalayak ramai. Soal kerjaan yang makin ditambah, tapi gaji segitu-gitu saja. Soal boss yang seenaknya perintah sana-sini, sedangkan dia (kelihatannya) jalan-jalan melulu. Soal buruknya management perusahaan yang (rasanya) merugikan pekerja level staff lapis bawah. Sedikit kesalahan mereka yang menciderai hati para employee, langsung jadi (seolah-olah) masalah besar di luaran.

Lambat laun, akhirnya saya sadar dan mulai realistis. Bukan, bukan karena posisi saya selevel tipis lebih tinggi dari lapis paling bawah. Bukan pula karena jumlah gaji dua digit di depan (*berdoa semoga suatu saat ini terwujud), saya tidak pernah berekspektasi untuk urusan yang satu ini. Bukan juga karena beban kerja yang semakin ringan, karena di posisi leader berarti tanggung jawab jadi berkali lipat lebih besar. Semua lebih karena saya sudah bisa lebih dan makin 'legowo' setiap harinya. Naif memang, tapi itulah yang sudah dan sedang terjadi di fase hidup saya setelah melewati angka 25.

Lepas dari kantor ini dan itu, puas menempati posisi ini dan itu, idealis terlalu tinggi hingga jijik terima uang pelicin, bosan kerja dan resign seenaknya, sakit hati dan meninggalkan kantor tanpa pesan, ribut dengan boss dan pergi begitu saja, semua pernah terjadi dalam perjalanan karir saya. Kalau ada rentang waktu yang agak lama saya bertahan di sebuah perusahaan, biasanya itu karena saya merasa nyaman. Setelah semua itu, saya memilih untuk menjalani hidup apa adanya, termasuk urusan pekerjaan. Di kantor tempat saja bekerja sekarang, saya belajar banyak hal, menggali pengetahuan baru, berkenalan dengan banyak orang-orang inspiratif, termasuk menjadi lebih dan makin 'legowo' itu tadi.

Dua tahun kerja tanpa minta naik gaji, karena rasanya sudah cukup apa yang saya terima kala itu. Sampai ketika keadaan personal memaksa, akhirnya untuk pertama kalinya saya minta naik gaji. Saya tahu, kantor bukan panti sosial yang harus tahu dan membantu masalah keuangan dan hidup karyawannya. Tapi dengan bekal percaya diri bahwa kinerja sudah bagus, saya berani mengajukan permohonan naik gaji. Diterima, dan di tahun-tahun berikutnya saya tak lagi pernah minta naik gaji, karena memang yang saya terima sudah cukup. Cukup itu relatif ya, tergantung bagaimana gaya hidup masing-masing orang. Bagi saya, bisa memenuhi kebutuhan rumah dan printilannya selama sebulan ke depan, itu yang namanya cukup.

Yap! Ketika kamu sudah punya beban tanggung jawab berupa 'keluarga dan segala kebutuhannya' di pundakmu, di situlah awal kamu mulai belajar menjadi realistis. Kamu akan sibuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, ditambah lagi pekerjaan lain di luar kantor demi penghasilan tambahan pula, sehingga kamu tak akan punya kesempatan untuk menggerutu dan menyalahkan keadaan. Kamu tak akan punya kesempatan untuk melihat kesalahan dan keburukan orang lain ataupun tempat kerjamu, apalagi sampai mengumbarnya di media sosial.

Ketika kamu sudah mulai realistis, hanya akan ada rasa tenang di hati dan pikiranmu. Setidaknya, itu yang terjadi pada saya. Ketika kamu sudah mulai realistis, maka kamu akan berhenti menggerutu soal pekerjaan yang makin bertambah tapi gaji segitu-gitu saja. Ketika kamu sudah mulai realistis, masih dibutuhkan dan dipekerjakaan di kantor saja rasanya sudah bersyukur. Bayangkan, masih banyak di luaran sana orang-orang yang butuh pekerjaan, bahkan mungkin dengan skill dan tenaga muda yang jauh lebih baik dari kita, yang siap mengisi ruang kosong di kantor saat kita didepak karena terlalu banyak mulut tanpa kontribusi yang setara.

Dor!

Komentar